「書き心地シート」でニューノーマルを快適に

デジタル時代の教育現場をアシスト!

ギジュツのよみもの

目次

PC、スマホ時代の今、なぜタッチパネルの書き心地が求められているのか

タブレット端末へのペン入力、「こんなもんか...」で終わらせない

タブレット端末にペンで入力した経験はありますか? 紙への書き心地に慣れ親しんできた人ほど「違和感」を覚え、「こんなもんか...」と過度な期待をすることなくペン入力を続けるか、あるいはペン入力を選択肢から外すことでしょう。このような状況において、タブレット端末用ペン入力システムの書き心地を追求している会社があります。

電子ペンのトップペーカーにバンドー化学の光学用エラストマーシートが認められ、「画面の表示特性を維持」しながら、「慣れ親しんだペンによる紙への書き心地」を再現できる可能性が高まってきました。

文科省も推進する「タブレット端末」、コロナ禍で需要も市場拡大

令和の今、タブレット端末市場に追い風が吹いています。総務省が2020年までに全国小中高等学校無線LAN「Wi-Fi」を整備する検討を始めたことや、文部科学省において第3期教育振興基本計画の策定に向けた具体的なICT環境整備の目標に「教員が必要なときに、児童生徒一人一台分の教育用コンピュータの整備」との記載もあり、文教用のタブレット端末が大きな市場を形成していくと予測されています。

2020年の幕開けから本格的に出現した新型コロナウイルスにより、職場や教育現場でもリモートが加速するなど、期せずしてタブレット端末の需要も増加し、その分、タブレット端末にかかる期待も大きくなっています。加速するデジタルトランスフォーメーション(DX)の状況において、慣れ親しんだ紙と同様の書き心地を追求することは必要不可欠です

教育や仕事の現場でタブレットがさらに普及していくためには、「ただ書ける」だけではなく「よりストレスなく快適に記入できる」ことが必要です。そのため、慣れ親しんだ紙と同様の書き心地が求められているのです。

「書き心地シートの開発」のテクニカルレポートはこちら

https://www.bandogrp.com/development/pdf/technicalreport_22.pdf

GIGAスクール構想

令和時代のスタンダードとして、子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けた構想。児童生徒向けの1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費が令和元年度補正予算案に盛り込まれた。

Society 5.0 時代に生きる子供たちにとって、PC 端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムです。今や、仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場所で ICT の活用が日常のものとなっている。

また、1人1台端末の整備と併せて、統合型校務支援システムをはじめとした ICT の導入・運用を加速していくことで、授業準備や成績処理等の負担軽減にも資するものであり、学校における働き方改革にもつなげていく。

各自治体の首長、調達・財政・情報担当部局など関係者が一丸となって、子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現に取り組む構想。

引用元:文部科学省「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現に向けて~令和時代のスタンダードとしての1人1台端末環境~」

https://www.mext.go.jp/content/20191225-mxt_syoto01_000003278_03.pdf

どうすれば書き心地がよくなるのか

人それぞれの「官能評価」を数値化することで書き心地を追求

"書き心地シート"の開発は文字通り「書く」時の「心地よさ」、すなわち紙の上に文字や文章を書く時の感触をタブレット上で再現することを目指し、バンドー化学の高機能エラストマー製品事業部は一丸となり開発に取り組みました。

何より書き心地は"官能評価"であり、人の好みに左右され一つに定めることは困難を極めました。

そこで書き心地に関連する代表特性を明確にするため、まずは書き心地を数値化してみることから着手しました。社内30名でモニター評価を行った結果、筆記時の条件が以下のように判明しました。

<筆記時の条件>

・ペン角度50~60°

・筆記速度10~30mm/sec

・筆記時の荷重は約200g

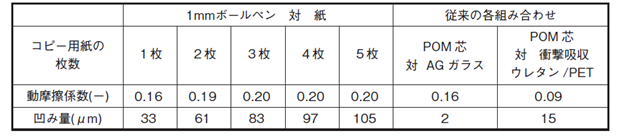

また、「つるつるして書きにくい」という感覚から、ペンのすべり性の指標となる動摩擦係数も重要なポイントであると考え、こちらも調査を行いました。タブレット端末への筆記で一般的なPOM芯を用いて、ガラスおよび市販のウレタンシートへ筆記してみると、表1に示す通り、重ねた紙の上で筆記した時よりも動摩擦係数が低く、凹み量も小さくなることが分かりました。

つまり、タブレットに貼り付けて筆記した際、紙へ記入した時と同じような凹み量・動摩擦係数になるようなシートを開発すれば、紙の書き心地を再現できるのではないか、と考えました。

自己修復性を有するFree Crystal®が書き心地の良さを実現

文字を書く際の人それぞれの感覚を数値化できたことが突破口となって開発は前進し、POM芯のペンとの組み合わせにおいて、ボールペンによる紙への筆記感を再現することができる"書き心地シート"が完成しました。

この"書き心地シート"は、直接ペンが触れる最表面に書き心地エラストマー層、中間に高透明PET層、裏面にタブレットに貼り付けるための自己吸着層が配置された3層構造になっています。

書き心地エラストマー層に求められる基本特性として、光学特性(透明性)や柔軟性、また自己修復性などをあげることができますが、当社の光学用エラストマーシートであるFree Crystal®を使用することで、いくつかの要求には対応できそうなことがわかりました。Free Crystal®は当社独自のシート成形法により作られ、一般的なコンバーティング技術では困難な厚さ数百μmのエラストマーの成形を可能にしています。

ニューノーマル & DXを滑らかに。「書き心地」の追求へ、BANDOの挑戦は続く

BANDOの飽くなき挑戦が、訴求力の高い「書き心地シート」へと昇華

前述した「紙へ記入した時と同じような凹み量と動摩擦係数の再現」については、ペンが直接触れる書き心地エラストマー層の配合を工夫するとともに、この厚みを規定することにより成功しました。

凹み量については、書き心地エラストマーの硬さと厚みを調整することで最適化しました。ここで硬さについては、書き心地エラストマーを構成する主剤と硬化剤の配合比率を変化させることで設計しました。

動摩擦係数については、書き心地エラストマーに潤滑剤を配合し、筆圧によってペン先と書き心地エラストマーの界面に潤滑剤を介在させることで制御しました。潤滑剤の選定にあたっては、書き心地エラストマーとの相溶性や透明性の確保を軸に検討を進めました。なお、潤滑剤を添加することにより書き心地エラストマーは軟化し、凹み量に影響をおよぼすとともに動摩擦係数にも大きな影響を与えることから、この挙動にも充分考慮しながら主剤と硬化剤の配合比率を設計しました。

まとめ

書き心地シートの主な特長を改めてまとめてみます。

【特長】

・光学用途に適した高い透明性

・独自製法による超厚膜化が可能(75~200μm)

・エラストマー単層や様々なフィルムとの積層化が可能

この開発を通じて、人それぞれ違う「官能評価」を分析しながら筆記感に影響する因子を明らかにし、書き心地を定量的に評価することができました。その成果を用いて、ペンによる適度な凹みとすべり性を発現させ、ボールペンで紙に書くような「書き心地」を満足する「書き心地シート」の開発につながりました。

基本グレードとなるクリア仕様の開発について述べましたが、これをベースに、さらに反射防止やブルーライトカットなどの機能を付加した書き心地シートについても開発を行い、市場に対して訴求力の高いラインナップを構築しました。

小学校、中学校、高校、そして大学でのリモート授業を快適にするためにも、今後も技術をさらに発展させ、ペンタブレット市場での一層の拡販を目指します。

「書き心地シート」の時代はもうすぐきますよ!

「書き心地シートの開発」のテクニカルレポートはこちら

https://www.bandogrp.com/development/pdf/technicalreport_22.pdf

執筆・取材

B-angle編集部 B-angle Editorial Desk

B-angle編集部です。ギジュツに関わるテーマをできるだけ分かりやすくお伝えできるよう日々精進しています。